血が支えるココロとカラダ

■ 中医学の 血 って?

中医学と西洋医学の両方で 血 という言葉を使いますが、その意味は少し違います。

西洋医学では、血は赤血球・白血球・血小板・タンパク質・電解質などからできていて、循環・免疫・ホルモン調整などの働きを持つと考えられています。

それに対して中医学では、血(けつ)を細胞の集まりとしてではなく、カラダのすみずみまで栄養や潤いを届け、命を支える大きな役割があるものと考えています。赤い液体としての血であることは同じですが、そこに込められた意味はもっと広いんですよ。

■ 血 はどうやってつくられるの?

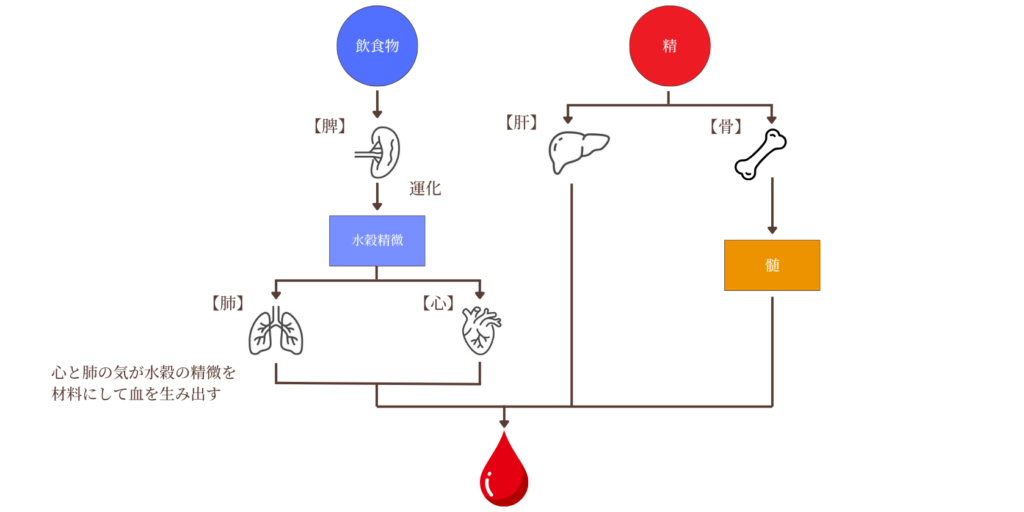

私たちのカラダの血は、大きく2つの材料からつくられます。

- 飲食物から得られる栄養のエッセンスである、水穀の精微

- 生命の根源となるエネルギーである、精

飲食物は胃で消化され、脾の運化作用によって水穀の精微となります。この精微は肺へと運ばれ、肺の呼吸によって取り込まれた清気と合わさり、心の働きによって 血 となります。こうして生成された血は、心の気の推動によって全身にめぐらされます。

一方で、腎に蓄えられた精は髄を生み出し、血を養う力になります。この腎精が充実していると、血も十分につくられるので、ココロとカラダが元気でいられます。

このように、血をつくりだすうえで特に大切なのが脾です。そのため、中医学では 脾は氣血生化の源 ともいわれています。だからこそ、食生活に目を向けることが大切なんですね。食生活を調えること=脾を労わることです。ちょっとだけでも目を向けてあげることが、血を生み出して、カラダを元気に保つカギになりますよ。

■ 血 の働き

中医学では、血は全身に栄養と潤いを届け、ココロを落ち着ける役割があると考えています。血は血管の中をめぐりながら、臓腑が働きやすいように助け、さらに皮膚や筋肉、骨にもしっかり届いて、それぞれが元気に働けるようにしています。

● カラダ中に栄養と潤いを届ける

臓腑や筋肉、骨は、血からの十分な栄養を受けて元気でいられます。栄養たっぷりな血がしっかりあると、顔色は明るくなり、肌や髪にツヤが出て、爪や骨も丈夫になります。

● カラダの動きや感覚を支える

中医学の古典の『黄帝内経』には、こんな風に書かれています。

- 肝に血があれば、目は良く見える

- 足に血があれば、しっかり歩ける

- 手に血があれば、力強く握れる

- 指に血があれば、物をきちんと掴める

つまり血は、筋肉の動きや感覚機能を支えているんですね。もし血が足りなくなると(=血虚)、めまいや視力の低下・目のかすみ・耳鳴り・手足のだるさなどの不調が現れてきます。

● ココロや精神を落ち着かせる

中医学では、ココロや精神の働きも血と深く結び付いていると考えています。血がしっかりたっぷりあると、エネルギーに溢れて気持ちも落ち着き、頭もスッキリ冴えます。

反対に、血が足りなくなると、眠りが浅くなったり、物忘れが増えたり、ひどいときにはココロが不安定になって、精神的な不調につながることがあります。