万物は陰と陽の性質に分けられる

古代の中国の人たちは、長い時間をかけて自然を観察し、その中からいくつもの法則やパターンを見つけました。

そこから彼らは、この世界はもともとひとつの大きな存在であり、そこで起こる出来事や存在するものは、別々にあるようでいて、すべてがつながり合っていることに気づいたのです。

そして、それぞれがバランスを保ちながら共に生きている──そんな調和の姿を大切にしてきました。

■ 陰陽論とは

陰陽論というのは、この世の中を大きな視点から見ていくための考え方です。すべてのものはバラバラに存在しているように見えて、実は全体の一部であり、お互いにつながり合っていると捉えています。

「陰」と「陽」は物質そのものやエネルギーのことではありません。あくまで物事をわかりやすく説明するための、ひとつの見方です。

この考え方は、後にいろいろな分野で使われていきました。その中でも特に有名なのが、中医学です。

■ 陰陽論の起源

もともと「陰」とは山のかげ側、「陽」とは太陽に照らされた日なた側を指していました。つまり、自然の景色を観察する中で生まれた考え方だったんですね。

やがてこの発想は広がっていきます。光と影だけでなく、天と地、昼と夜、水と火、動と静、男と女など──世の中のあらゆるものに、当てはめられるようになっていきました。

こうして古代の人々は、世の中に存在するすべてのものには、必ず「陰」と「陽」という二つの側面があることに気づいていったのです。

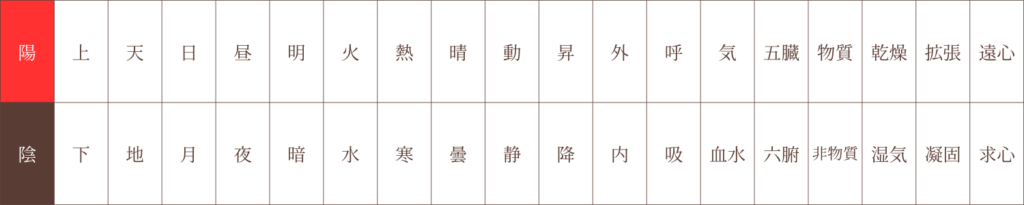

■ 陰陽の具体的な性質

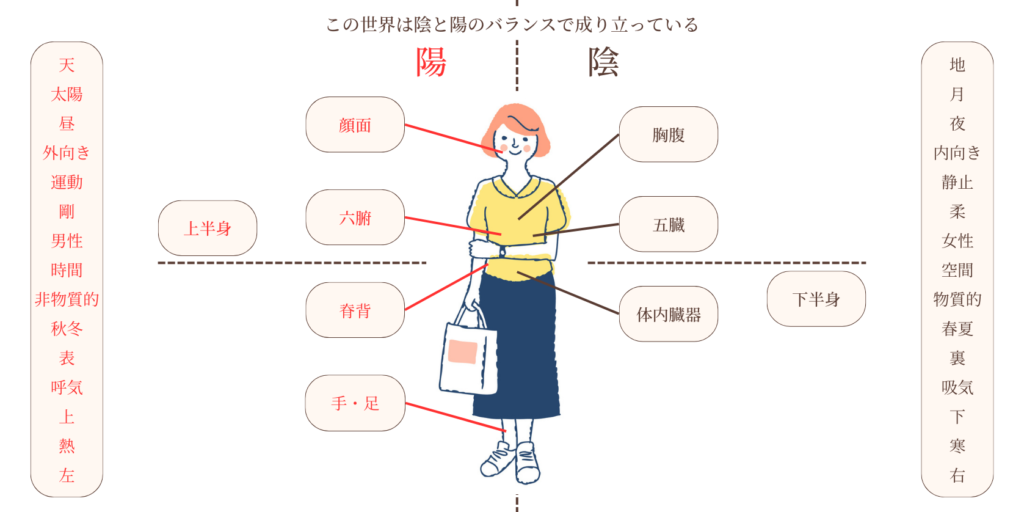

一般的に、「陽」は活動的で外向的、上へと伸びていくエネルギー、温かさや明るさを表します。反対に「陰」は、穏やかで内向的、下へと沈んでいくエネルギー、冷たさや暗さを表します。

たとえば──春から夏にかけて草木がぐんぐん伸びていくのは「陽」の働き。秋から冬にかけて葉が落ち、自然が静まっていくのは「陰」の働きです。また、一日の流れに置きかえると、太陽が昇りはじめる朝から昼にかけては「陽」の時間。日が沈み、静かに休む夜は「陰」の時間といえます。

ココロの状態でも同じです。

ワクワクしたり、やる気にあふれて外に向かっていく気持ちは「陽」。落ち着いて自分の内側に目を向けるときや、しんみりとした感情は「陰」の現れです。

■ 陰と陽の特徴

ものごとの成り立ちや、自然の移り変わりは、「陰」と「陽」というふたつの性質で説明できます。たとえば、昼と夜、暑さと寒さ、動くことと休むこと…。どれも「陰」と「陽」の組み合わせでできていて、バランスを取り合っています。

● 対立(陰と陽は、対立し互いに制約しあう)

「陰」と「陽」はいつも対立しているように見えますが、実はバランスを取り合いながら私たちの世界を動かしています。たとえば、外の寒さがあるからこそ、部屋の暖かさを「心地いい」と感じられますよね。逆に、ずっと暑さだけが続くとカラダが疲れてしまいます。同じことが私たちのココロやカラダの中でも起こっています。たとえば「怒り」という感情。エネルギッシュで勢いのある怒りは、問題を解決するきっかけをくれることもあります。でも、それが度を越してしまうと、体調を崩したりココロがすり減ったりする原因にもなってしまいます。そこで必要なのが、抑える働きです。冷静に状況を見て、感情のブレーキをかけてくれる力です。このバランスがあるからこそ、怒りを感じても飲み込まれず、前に進む力に変えることができるんですね。

● 互根(陰と陽は、相互に依存し合っている)

「陰」と「陽」は、どちらか一方だけで存在することはできません。お互いに支え合って、初めて成り立っています。これを「互根(ごこん)」といいます。たとえば、寒さ(=陰)があるからこそ、暖かさ(=陽)が「ありがたいなぁ」と感じられますし、低い場所(=陰)があるからこそ、高い場所(=陽)がわかりますよね。私たちのカラダも同じです。血液や骨、臓器など目に見える物質(=陰)があるからこそ、食べたものを消化して栄養を取り込み、歩いたり走ったり、頭で考えたり、体温を保ったりする働き(=陽)が生まれます。つまり「陰」と「陽」は、お互いに「あなたがいるから、私がいられる」という関係です。

● 消長(陰と陽の割合は、絶えず変化する/量的な変化)

「陰」と「陽」の関係は、いつも同じではなく、一方が増えればもう一方が減るシーソーのように揺れ動いています。四季の移り変わりを思い出してみてください。冬の寒さ(=陰)が少しずつ和らぎ、春のあたたかさ(=陽)が広がっていく。逆に、夏の暑さ(=陽)が落ち着いて、秋から冬にかけて寒さ(=陰)が深まっていく。こうした変化があるからこそ、季節は巡り、自然は生き生きと動き続けています。私たちのカラダも同じで、「陰」と「陽」のバランスが移ろうことで、健康を保ったり、ときに不調を感じたりします。中医学では、このバランスがどちらかに傾きすぎると不調や病気があらわれ、再び釣り合いを取り戻していく過程が、回復や治癒につながると考えられています。

● 転化(陰から陽、陽から陰へ性質が変わる/質的な変化)

「陰」と「陽」は、ただ増減するだけでなく、ピークに達すると反対の性質へと転じます。自然の中では、これが四季の移ろいに表れています。たとえば、夏の最も暑い日(=「陽」の極点)を過ぎると、少しずつ涼しさが戻り、秋へと向かいます。反対に、冬の最も寒い日(=「陰」の極点)を過ぎれば、やがて陽気が芽吹き、春の訪れを感じるようになります。こうした「転化」があるからこそ、季節は巡り、自然は絶えず動き続けています。私たちのカラダにもこの法則は当てはまります。たとえば、風邪をひいたとき。最初は「風寒風邪」といって悪寒やサラッとした鼻水が見られますが、やがて熱が上がり、喉が赤く腫れて痛む「風熱風邪」へと変わることがあります。これは、寒さ(=陰)が極まったあとに熱(=陽)へと転化していくことで現れる症状です。 つまり、不調の移ろいも、自然と同じく「陰陽の転化」の表れなんですね。

■ 中医学における陰陽論の応用

現代の学問は、多くの場合は専門分野ごとに研究をしていますよね。ですが、中医学は少し違います。ひとつのところに焦点を置くのではなく、全体を俯瞰して眺めて、どうつながりあっているのかを探っていきます。そのときに大切なカギになるのが陰陽五行です。

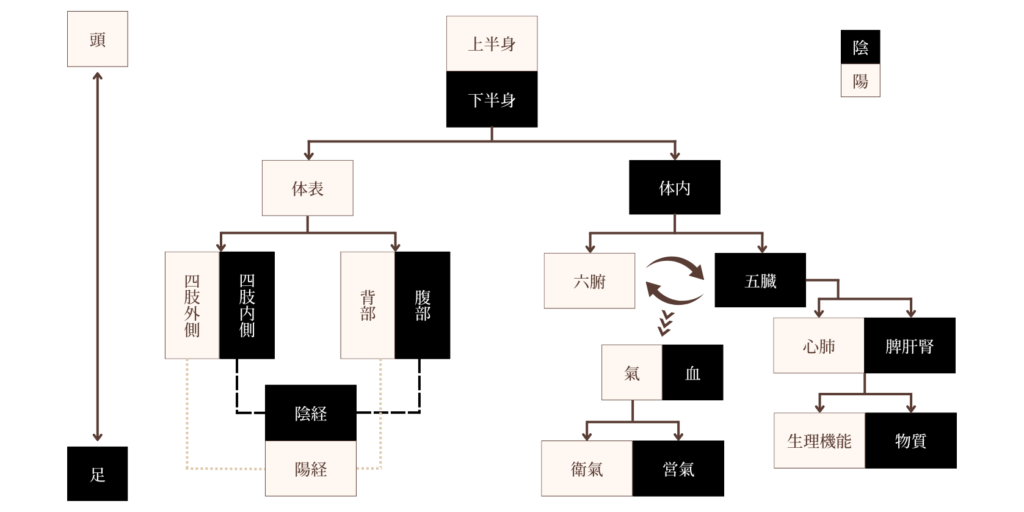

● カラダにおける陰陽とは

中医学では、私たちのカラダはとても複雑でありながら、一つにまとまった大きなつながりを持つ存在だと考えています。その中で「陰」と「陽」の関係性は、あらゆるところに見られます。たとえば――上半身は「陽」、下半身は「陰」。カラダの表面は「陽」、内部は「陰」。背中は「陽」、お腹は「陰」。手足の外側は「陽」、内側は「陰」。さらに、臓腑でいえば、六腑は「陽」、五臓は「陰」。心臓や腎臓といった一つの臓器の中にも、「陰」と「陽」の両方が存在します。

こうした陰陽の視点を通して、臓腑の性質やカラダの中でのつながり、そして変化のサインを理解していくのが中医学の特徴です。

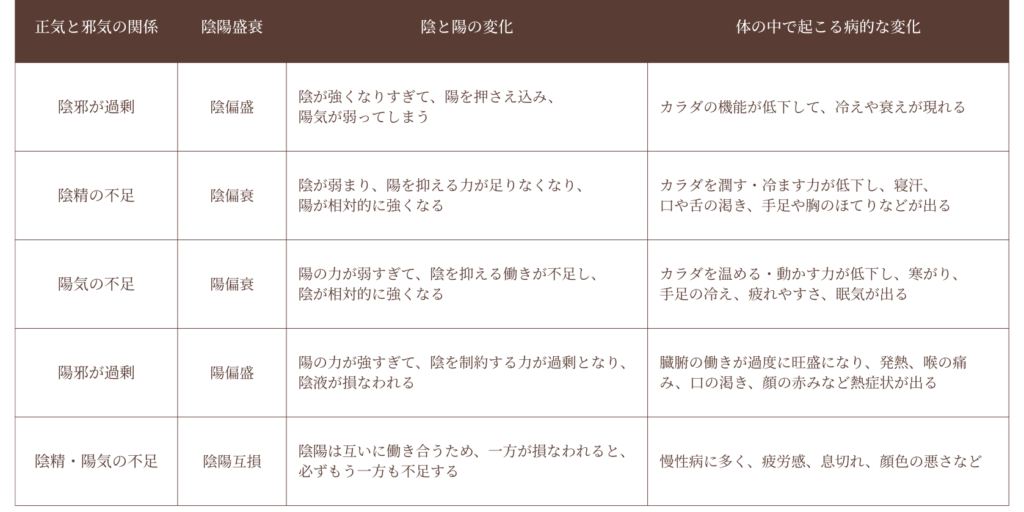

■ 陰陽の視点から見るカラダの不調

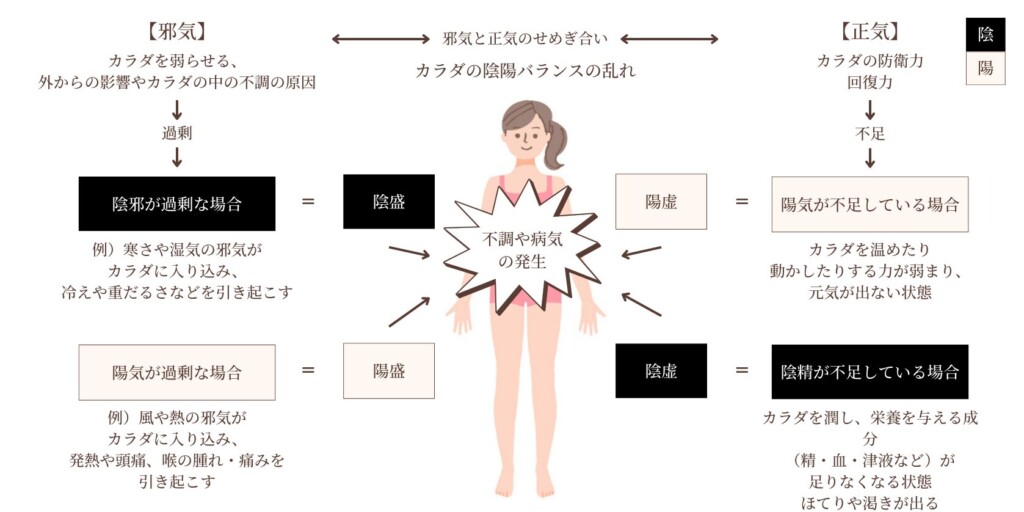

中医学では、カラダのバランスの乱れこそが、不調や病気の原因だと考えています。私たちのカラダは「陰」と「陽」という2つの力の働きで成り立っていて、いつもそのバランスをとりながら動いています。ですが、どちらかに偏りすぎると調和が崩れ、不調や病気として現れてしまうのです。

では、なぜ不調や病気になるのでしょうか?

それを中医学では、大きく2つの視点で見ています。ひとつは 「正気」 と呼ばれる、カラダが本来もっている元気や抵抗力。もうひとつは 「邪気」 と呼ばれる、不調や病気を引き起こす原因です。

「正気」が「邪気」に打ち勝てば、私たちは回復をして元気を取り戻します。ですが、「邪気」の力が強すぎたり、「正気」が弱ってしまったりすると、不調や病気が悪化していくのです。

「正気」とは、カラダの働きを支えるエネルギー(=陽気)と、血や体液などカラダを形づくる基盤(=陰精)の両方のこと。一方の「邪気」とは、気候の変化や不規則な食事・疲れすぎなど、カラダのバランスを乱すあらゆる要因が含まれます。そして「邪気」もまた、性質によって「寒」「湿」といった陰の性質、「風」「熱」「暑」などの陽の性質に分けられれます。

つまり、不調や病気が起こるのは――

- カラダの元気(正気)が足りなくなったとき

- 不調や病気の原因(邪気)が強くなりすぎたとき

このどちらか、もしくは両方が重なったときです。

■ 陰陽の視点から見る中医学の診断法

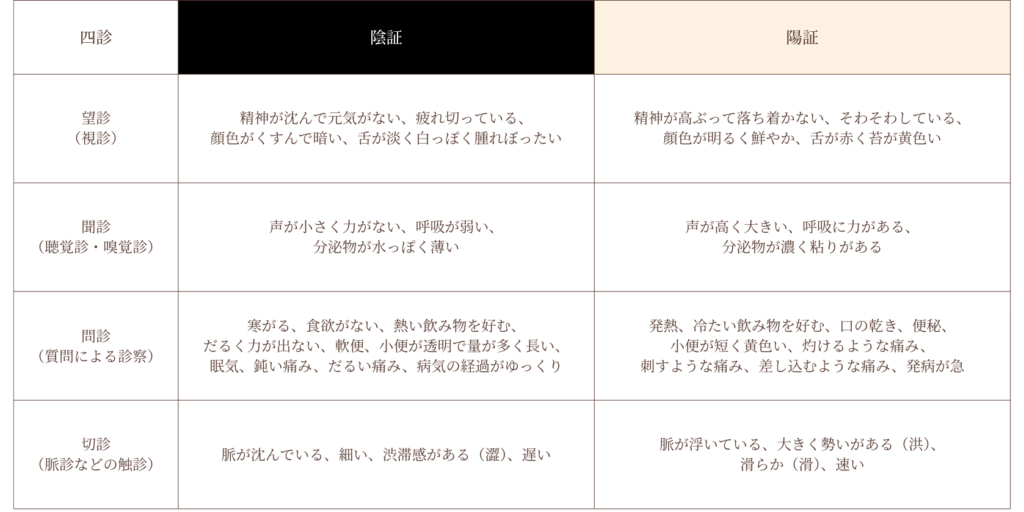

中医学での診断の土台になるのが、陰陽学説です。

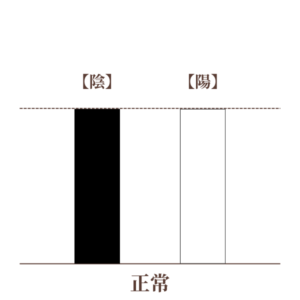

中医学では、人のカラダは「陰」と「陽」という2つの力のバランスで成り立っていると考えています。このバランスが保たれていて変化も正常なら健康と言えますが、どちらかに傾くと不調や病気になるとされています。

診断では、まずその人の状態が「陽証」なのか「陰証」なのかを見極めます。そのために行うのが四診──見る(望診)、聞く(聞診)、質問する(問診)、脈を診る(切診)──で、その最初の一歩が「陰陽の判定」です。

- 陽証:興奮気味で活動的、熱っぽい傾向がある。症状が外向き・上向きに進み、回復に向かいやすい。

- 陰証:元気がなくおとなしい、冷えやすい傾向がある。症状が内向き・下向きに進み、悪化しやすい。

四診(望診・聞診・問診・切診)で集めた情報から、不調や病気の特徴や変化の傾向を見極め、総合的に判断して「証(=しょう)」を決めていきます。

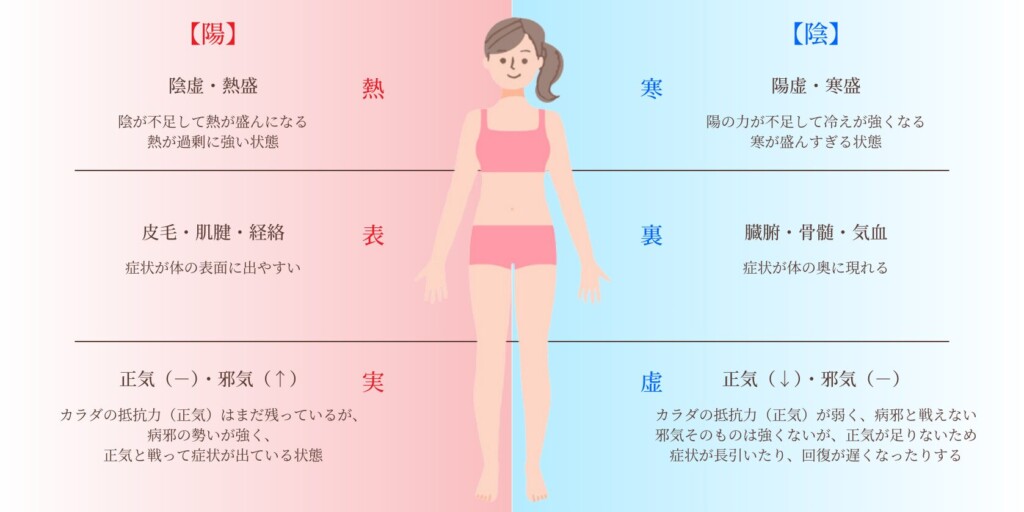

ぞのとき役立つのが、「八綱(=はっこう)」と呼ばれる8つの視点です。

- 陽 / 陰 … 正気と邪気の関係

- 表 / 裏 … 不調や病気のある場所(カラダの表面か内側か)

- 実 / 虚 … 不調や病気の勢い・強さ

- 熱 / 寒 … 不調や病気の性質

この八綱は、中医学の診断の土台のようなもの。なかでも特に「陰」と「陽」をどう見極めるかが、大切な視点となります。

【実証のイメージ】

- 相撲で力士同士がぶつかっている状態

- 正気もしっかりしているけれど、邪気の方がより強い

【虚証のイメージ】

- 相撲で力士(邪気)に、小柄で力のない力士(正気)が押されている状態

- 邪気が特別強いわけではないが、正気が弱いために負けてしまう

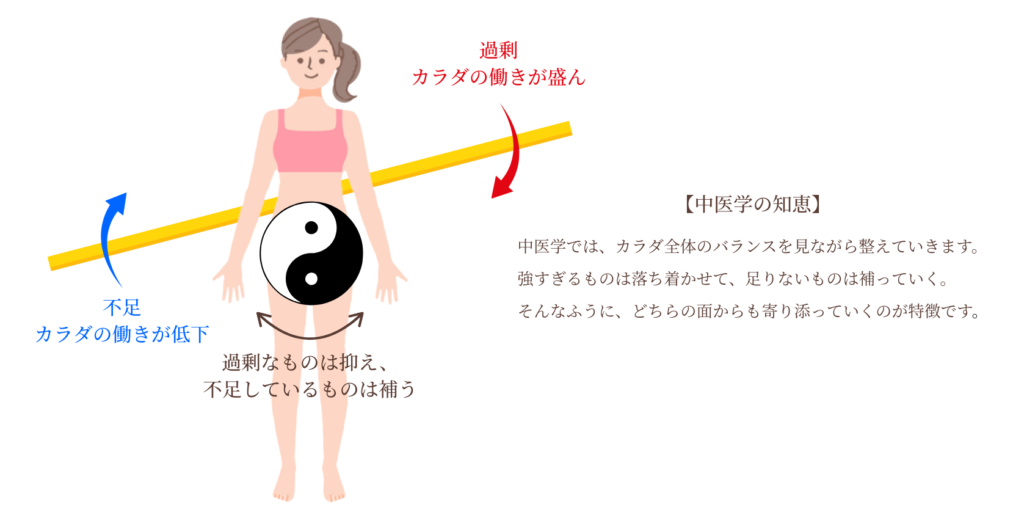

■ 陰陽の考え方と中医学の知恵

中医学では、不調は「カラダを守る力(=正気)」と「不調の原因となる力(=邪気)」とのせめぎ合いから生まれると考えています。

元気を取り戻すには、邪気が弱まり、カラダを守る力がしっかり働き出すこと。

そのため中医学では、邪気を追い出すと同時に、カラダ本来の力を取り戻すことが大切だとされています。これを「扶正(ふせい:正気を助けること)」と「袪邪(きょじゃ:邪気を取り除くこと)」といいます。

不調や病気の根っこを辿ると、そこにはいつも ”陰と陽のバランスの乱れ” があります。だから、目指すのは「陰陽のバランスを取り戻すこと」。

不調や病気の根っこを辿ると、そこにはいつも ”陰と陽のバランスの乱れ” があります。だから、目指すのは「陰陽のバランスを取り戻すこと」。

バランスの取り戻し方:

・ 足りないときは補う

・ 多すぎるときは減らす

・ 熱がこもっていれば冷ます

・ 冷えすぎていれば温める

・ 湿気が多ければ乾かす

・ 痰がたまっていれば取り除く

つまり、今の状態を反対の方向へ整えながら、ココロとカラダを本来のバランスに近づけていく方法が中医学の知恵です。

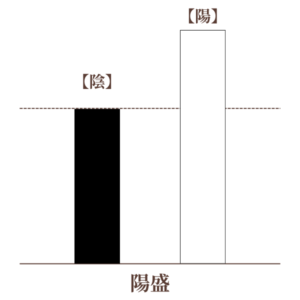

● 陽盛

● 陽盛

ココロやカラダの働きが強くなりすぎると、熱や興奮状態のような症状が出やすくなります。たとえば、風邪をひいたときに高熱が出たり、のどが赤く腫れて痛んだりしますよね。他にも、ストレスで頭に血がのぼり、イライラしてカーッとするようなとき。

中医学では、このような状態を「余分な熱が盛んになっている」と考えます。大切なのは、その熱をやわらげて落ち着かせること。具体的には、熱を冷ます作用のある食材(大根・梨・菊花茶・ミント茶など)を取り入れるといいですよ。そしてもう一つ大切なのが、静かに休むということ。ここでいう“静かに休む”とは――スマホやテレビから離れて目や頭を休ませたり、仕事や家事から一歩離れて、ほんの少しでいいので、自分の時間を持ってココロを落ち着けたりすることです。こうした時間を持つことで、余分な熱が自然に鎮まり、ココロとカラダのバランスが整っていきます。

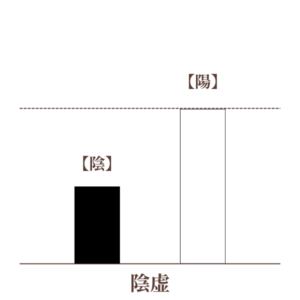

● 陰虚

● 陰虚

カラダの中の潤いや栄養が不足すると、潤す力、落ち着かせる力、熱を冷ます力、内側を守る力が弱まってしまいます。その結果、カラダの中のバランスが崩れて、まるで熱がこもったような症状が出てきます。

たとえば、

・ 夕方や夜になると出てくるほてり(潮熱)、のどや口の渇き

・ 寝ているときにかく汗(盗汗)、手のひらや足の裏、胸のあたりのほてり(五心煩熱)

などです。中医学では、これを「虚熱(きょねつ)」と呼びます。実際に熱が多すぎるのではなく、カラダを冷まし落ち着かせる“陰”が足りないことで、相対的に“陽”が強くなっている状態です。この場合、単純に冷たい薬や食べ物で冷やすのではなく、トマトや黒ごまなどでカラダに潤いを与え、夜更かしを控えてしっかり眠るようにしてみてください。陰が満ちてくれば、自然と余分な熱も落ち着き、ココロとカラダは楽になっていきます。

■ 弁証論治とは

中医学では、同じ熱の症状でも、その原因やカラダの状態によって改善方法が変わります。そこで大切にしているのが 「弁証論治(べんしょうろんち)」 という考え方です。

たとえば――どちらも熱として現れる症状でも、中身は違います。

- 実熱:高い熱が出て顔が赤くなり、冷たい飲み物を欲しがるようなとき。

- 虚熱:午後や夜になると微熱が出たり、寝汗をかいたり、手や足のひらがほてるようなとき。

同じ「熱」に見えても、原因が違えば整え方も違ってきます。中医学では、こうした細かな違いをとても大切にしています。

「熱はどのくらい?」「汗は出ている?」「寒気はある?」「口は渇いている?」「頭痛や咳はある?」――そんな小さなサインの一つひとつが、カラダの声であり、大切な手がかりになるんですね。

だから弁証論治とは、ただ症状の名前だけで判断するのではなく、一人ひとりのカラダの声に耳を傾けながら、その人に合った整え方を見つけていく――そんな中医学の知恵なんです。

■ 食べ物にもある陰と陽の性質

むかしの人たちは、長い経験の中で、漢方で使う生薬(薬草など)には、それぞれ少しずつ“偏った性質”があることを見つけました。たとえば――体を冷ますもの、温めるもの、外へ発散させるもの、気持ちを落ち着かせるものなどです。

そして、この偏りをうまく利用して、別の偏りを正し、カラダ全体のバランスを整えようと考えました。この考え方を 「以偏糾偏(いへんきゅうへん)」 といいます。

つまり、中医学ではただ症状を抑えるのではなく、陰と陽、寒と熱、気や血のバランスを見ながら、全体を調和させていくことを大切にしているんですね。

そして嬉しいことに、この知恵は特別な生薬だけでなく、私たちが日常で手に入れる食材にも活かせます。

たとえば――

- 冷えてつらいなと感じたら、しょうがやねぎ

- のぼせて熱っぽいなと思ったら、きゅうりやすいか

を食べると良いといわれています(※季節や体質によって食材は変わります)。

このように、身近なスーパーで買える食材の性質を知るだけでも、毎日の暮らしの中に日常の中に中医学の知恵を取り入れることができるんですよ。

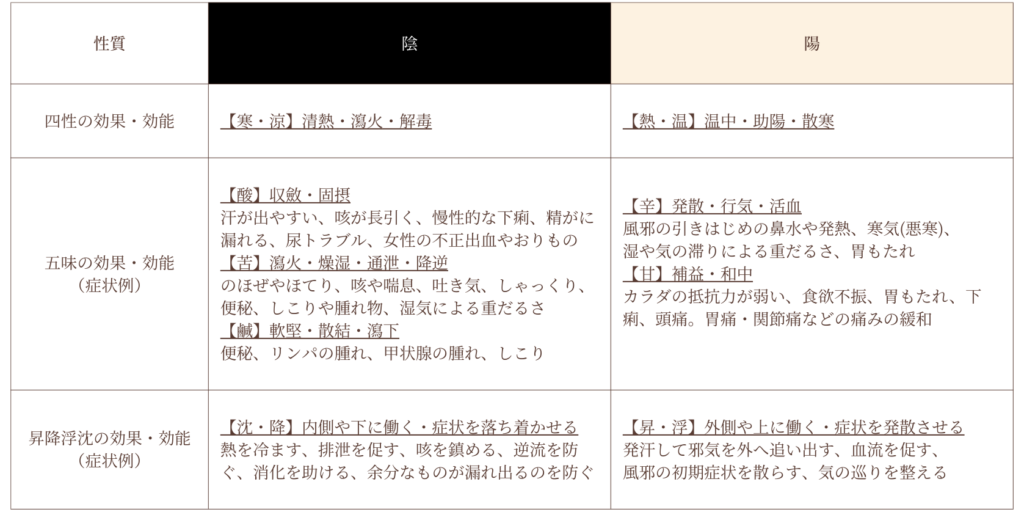

生薬や食材は、その性質によって「五性」「五味」、そして「昇・降・浮・沈」といった分類に分けられます。

※ 本来は「寒・涼・温・熱・平」の五つで「五性」といいます。この図では説明をわかりやすくするため「四性」としてまとめています。

● 生薬や食材の性質を表す「四性」

中医学では、生薬や食材がカラダにどんな反応をもたらすかを観察して、「寒・涼・温・熱」の4つに分けて考えています。これは長い歴史と経験の中でまとめられた知恵です。

たとえば、風邪を引いた場合。ゾクゾク寒気がして鼻水がサラサラ出るようなとき、生姜やネギを入れたスープを飲むと、カラダが温まって汗が出て楽になります。このことから、生姜やネギはカラダを温める「温熱性」の性質を持つと言えます。

一方、夏に食べ過ぎや暑さで口の中が熱っぽくなったとき、スイカやきゅうりを食べるとカラダがスッと冷えて落ち着きますよね。なので、これらはカラダを冷ます「寒涼性」の食材と言えます。

つまり「四性」とは、生薬や食材がカラダを温めるのか、冷ますのか──その性質を見極めるためのヒントなんですよ。

● 食材の味でわかる「五味」

生薬や食材は、その「味」からも性質を知ることができます。中医学では 酸・苦・甘・辛・鹹(しおからい) の5つに分けて「五味」と呼んでいます。

たとえば、レモンや梅干しの酸味は、カラダの中の水分を引きしめ、汗や下痢をおさえる働きがあります。ゴーヤや苦茶の苦味は、カラダの余分な熱を冷まし、イライラや炎症を鎮めてくれます。お米やはちみつなどの甘味は、カラダにエネルギーを与え、胃腸の働きを助けてくれます。唐辛子や生姜の辛味は、カラダを温めて巡りを良くし、冷えを追い出してくれます。海藻や貝類など鹹味は、固まったものをやわらげ、カラダに必要な潤いを補ってくれます。

● 「陰」と「陽」の性質

さらに中医学では、生薬や食材の性質を大きく 「陰」と「陽」 に分けて考えています。

生姜・にんにく・シナモンなどは「陽」の食材。カラダを内側から温めて巡りを良くし、冷えやエネルギー不足をサポートしてくれます。

一方、緑豆・きゅうり・ゴーヤ・スイカなどは「陰」の食材。余分な熱を冷まして落ち着かせ、暑がりやのぼせやすい人、炎症が出やすいときに助けになります。