水

■ 五行における 水 とは?

中医学では、私たちのココロとカラダは、自然のリズムとつながっていると考えます。このつながりを五行という5つのエレメント――木・火・土・金・水――で表します。

水は、冬の静けさと深さを象徴するエレメント。冷やす、潤す、蓄えるというエネルギーを帯びています。

■ 水 の持つイメージ

水は“下へと流れ、蓄える力”を表します。そこから「落ち着き」「知恵」「再生」といったエネルギーを象徴しています。

水が大地に浸み込み命を育むように、水のエネルギーは静かに力を蓄えていく──それが水のエネルギーなんですね。

そして、冬の間に深く蓄えられた力は、やがて春に芽吹く「木」へとつながっていきます。

■ カラダにおける 水 の役割

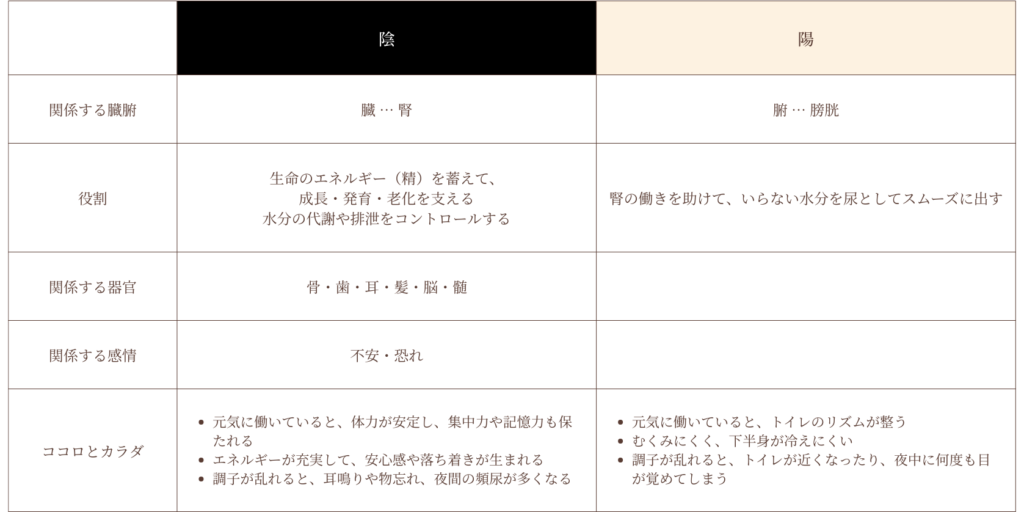

● 水 に属する 腎 と 膀胱

「水」のエネルギーは、水がいきものを育てるように、私たちの命を根っこから支える力。「土」が栄養でココロとカラダを育てるなら、「水」は潤いとめぐりを整えながら、ココロとカラダに静かな安定をもたらしてくれる存在です。

腎が大切なエネルギーを蓄え、水のバランスを保ち、膀胱がいらないものを外に出してくれることで、カラダの中に清らかな川が流れるように、めぐりが整い、ココロも落ち着いて過ごせるようになります。

● 腎 とのつながり

五行で「水」に属する臓は腎です。中医学では、腎は「命のエネルギーをためておく場所」とされ、生きるための力の源として、とても大切にされています。ココロとカラダが揺らがないように、深いところからしっかりと支えてくれる存在です。

腎には、生まれたときから持っている“命のエネルギー”がしまわれていて、それが少しずつ使われながら、私たちは日々を生きています。そして、そのエネルギーは、日々の食事やゆっくりと休む時間から、少しずつ補われていきます。

また、腎は体の中の“水”のバランスを整える働きもあります。必要な水分はとどめて、いらない水分は膀胱を通して外に出してくれます。

腎の働きが整っていると──

- 疲れにくく、安定した体力が保たれる

- 集中力や記憶力が保たれ、物忘れが起きにくい

- 骨や歯が丈夫で、年齢に応じた成長や老化も緩やかに進む

- 夜間のトイレが減り、眠りも深くなる

反対に、腎の働きが乱れると──

- 疲れが抜けにくく、気力が湧かない

- 足腰がだるく、冷えを感じやすい

- 耳鳴りやめまい、物忘れが起こりやすくなる

- 頻尿・夜間尿など、排尿トラブルが起きやすい

といったサインが現れやすくなります。

● 膀胱 とのつながり

膀胱は、腎とペアになって働いています。

中医学では、“いらなくなった水分を集めて、外に出す”という大切な役割を担っていて、水のめぐりのゴール地点ともいえる存在です。

カラダに入ってきた水分は、肺・脾・腎といった臓たちの連携によって、潤いのもとである水(=津液)に変わり、全身をめぐって潤してくれます。そのあと、使い切れずに残った分が腎と膀胱に送られ、尿として外へ排出されていくんですね。

このとき大事になるのが、腎の氣の働きです。腎にしっかりと力があれば、膀胱は開く、閉じるを切り替えることができ、必要なタイミングでスムーズに尿を出せるようになります。

さらに、膀胱はカラダの外と直接つながっている場所でもあるため、湿気や冷え、熱といった外からの影響も受けやすい腑です。とくに冷え込みやすい季節には、トイレが近くなったり、排尿時に違和感が出やすくなることもあります。

膀胱の働きが整っていると──

- トイレのリズムが整っていて、排尿もスムーズ

- むくみにくく、カラダが軽く感じられる

- 夜中にトイレで目が覚めにくく、眠りが深くなる

- 下半身が冷えにくく、足腰もだるくなりにくい

反対に、膀胱の働きが乱れると──

- トイレが近くなる、残尿感がある

- むくみやすい、足腰がだるくて重たい

- 夜中に何度も起きてしまい、眠りが浅くなる

- 下半身が冷えやすく、お腹や腰がなんとなく不快

こうした膀胱のサインは、実は腎の力が落ちてきたサインでもあります。とくに年齢を重ねると気になりやすい“排尿トラブル”も、腎の働きを整えることがカギになることが多いんですね。

だからこそ、膀胱のケアは、腎へのやさしさ。冷えすぎないようにしたり、ゆったり過ごせる時間を意識したり、そんな“ちょっとした気づかい”が、心地よい毎日につながっていきますよ。

■ 暮らしのヒント ― 水 を整えるケア

水 のエネルギーは、静かに蓄えて安定させることで整います。冬の季節に自然が芽吹きの準備をするように、私たちも無理に動きすぎず、深く休む時間を持つことがポイントです。

● ココロのケア

水 のエネルギーが弱ると、不安や恐れ、落ち着かない気持ちとして現れやすくなります。

中医学では、腎には志(こころざし)が宿るとされ、未来へ向かう力や安心して進むためのエネルギーを支えています。

その腎が弱ると、“先が見えない不安”や“挑戦への怖さ”となってココロに表れやすいのです。

そんなときは、「大丈夫、今は休んでいいんだよ」「冬のあとには春が来るように、未来も必ずひらいていくよ」と、自分にやさしく声をかけてあげてくださいね。

さらに、手をお腹や腰にあてて体温を感じたり、自分で自分を抱きしめてあげたり、温かいお茶をゆっくり飲んだりすると、じんわりと安心感が広がります。

不安を無理に消そうとせず、静かなぬくもりに身をゆだねることが、水のエネルギーを養う大切なケアになります。

● カラダのケア

腎とつながりのある耳・髪・骨や歯にサインが出やすくなります。腰に症状が出ることも。

耳が聞こえにくいな、白髪が増えたな、髪がパサつくな…そんな小さな変化も、実は腎からのサインかもしれません。腰の重だるさや、歯や骨の弱さも同じように表れやすいところです。

腎は老化とも深く関わる臓。だからこそ、変化が出てきたときには「嫌だな」と思うよりも、「そろそろ自分をいたわるタイミングなんだな」と受け止めてあげましょう。

自分に矢印を向けて、ひとりの時間をつくるのがおすすめです。湯船にゆっくりつかってカラダを温めたり、植物を育てて愛でてあげたり。無理に頑張らず、夜更かしをせずにカラダを休めたり──そんな小さな“のんびり”が、じんわりと腎を元気にしてくれます。

● 食のケア

鹹味(かんみ/しおからい味)は、腎を助ける味。塩や味噌、海藻や小魚などを上手に取り入れると、カラダの中の水が巡りやすくなります。

ときには、しこりやこわばりがやわらぐこともあります。

ただし、摂りすぎは逆効果。水だけでなく血の流れまで滞らせ、むくみや高血圧の原因になることもあります。

あくまで“ちょっとプラス”くらいがちょうどいい塩梅です。

また、黒い色の食べ物も腎を元気にしてくれます。黒胡麻や黒豆、黒米のほか、ブルーベリーやひじきなど、身近な食材で気軽に取り入れてみましょう。

「黒いものを選ぶと腎が喜ぶ」──そんな目安で覚えておくと、毎日のごはんにも活かしやすいですよ。

● 行動のケア

水は、蓄えることが得意なエネルギー。だからこそ、無理に動くよりも「休むこと」が大切になります。休むのはサボりではなく、次の一歩に向けて力を溜める大事な準備です。

また、腎とペアの膀胱は“出す・溜める”を切り替える腑。だから日中にしっかり動き、夜はきちんと休むというメリハリをつけることが、腎を守るケアにつながります。

「今日はもう十分、よく頑張ったね」と声をかけて休むこと。そんな行動の積み重ねが、水のエネルギーをしっかり満たしてくれますよ。

こうした小さなことを続けていくことで、滞っていたものが流れ出し、ココロもカラダもラクになっていきます。