氣 は私たちを動かすエネルギー

■ 中医学の 氣 って?

西洋医学では、私たちのカラダは物質の集まりだと考えています。有機物や無機物が集まってタンパク質になり、そこから細胞・組織・器官・臓器、さらにカラダ全体ができている、という見方です。

それに対して中医学では、カラダを部分ごとにバラバラに見るのではなく、ひとつながりの大きなシステムとして考えています。カラダの中ではさまざまな部分が助け合って働いていて、その中には エネルギー的なもの と 物質的なもの の両方があるとも考えています。

中医学では、それらをまとめて 精微物質(せいびぶっしつ)と呼びます。その代表的なものが、氣・血・水 。これらがバランス良くめぐっているとき、私たちは健康でいられるんですね。

古代の中国の人たちは、氣こそが世界をつくるいちばん基本のものだと考えていました。宇宙にあるすべてのものは、この氣の動きや変化によって生まれる、という考え方です。

氣は、空気のように流れる性質を持っていて、カラダの中ではエネルギー/原動力として働き、全身をめぐりながら私たちの命を動かし続けています。

氣は、カラダと生命活動を成り立たせるうえで最も大切なもの。臓器や経絡(けいらく/体の中を走る氣の通り道)がきちんと働くのも、この氣のおかげです。

■ 氣 はどうやってつくられるの?

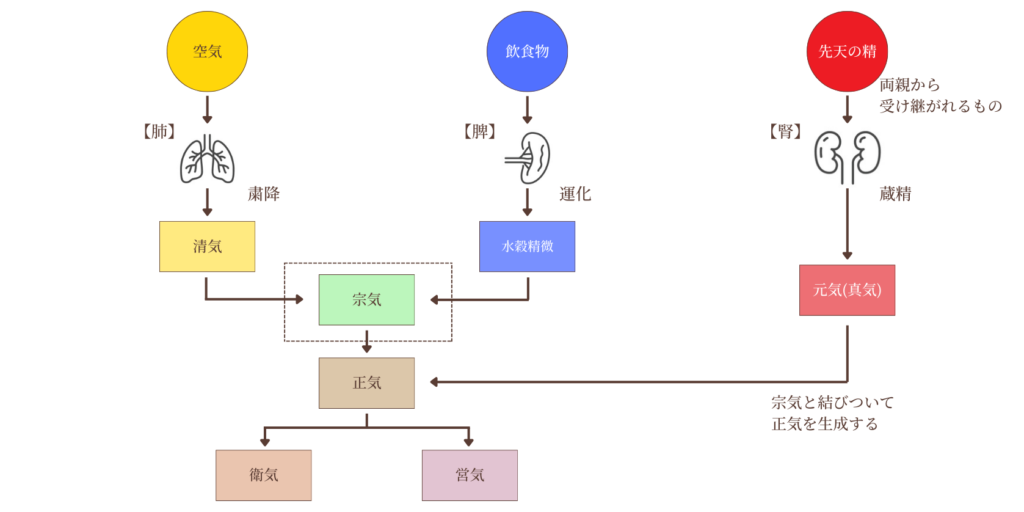

私たちのカラダの氣には、大きく2つの源があります。

- 両親から受け継ぐもの → 先天の精気

- 自然界から取り入れるもの → 空気・飲食物

空気から得られるものを 清気=肺が吸い込んだ澄んだ氣 、食べ物や水から得られるものを 水穀の精微 (=生命を養う栄養のエッセンス)と呼びます。

これらが材料となり、カラダの中で加工されて氣になります。流れをシンプルに説明すると──

- 腎が 先天の精気 をカラダの上部で働く脾や肺へ送る

- 脾が食べ物から 水穀の精微 をつくる

- それらが合わさり、さらに肺に入った 清気 と結びつく

こうして最終的に、全身をめぐる氣になるんですね。

つまり、氣は 親からのプレゼント と 毎日の食事や呼吸 から生まれる、エネルギーのブレンドなんですよ。

だから中医学では、カラダを健康に保つために、遺伝や臓腑の働きを大事にしながら、日々の生活習慣、とくに食事を大切にします。食べ物から良いエッセンスを取り入れることこそが、私たちのカラダを動かすエネルギーを生み出す土台になるんですね。

■ 氣 の働き

1. 推動作用(すいどうさよう)

風が帆船を動かしたり風車を回すように、カラダの中の氣もまた大切なエネルギーとして全身を動かしています。氣があるからこそ、カラダは成長し、内臓や経絡がきちんと働き、血や津液もつくられて全身をめぐるのです。

もし氣が不足すると(=気虚)、成長が遅れたり、内臓の働きが落ちたり、血が足りなくなるなど、さまざまな不調につながっていきます。

2. 温煦作用(おんくさよう)

氣には、カラダをポカポカと温めてくれる力があります。体温を保ち、全身を心地よい状態にしてくれるエネルギーの源が氣なのです。

もし氣が不足すると、カラダを十分に温められず、体温が下がったり、寒気を感じたり、手足が冷えたりします。

3. 防御作用

中医学では、不調や病気の原因のひとつに、外から受ける外邪、たとえば ── 暑さ・寒さ・湿気などの影響があると考えています。

氣には、こうした外からの影響をはねのけて、カラダを守る力があります。カラダの免疫力のようなものと考えると分かりやすいですね。

4. 固摂作用(こせつさよう)

固摂 とは、大切なものをカラダの中にちゃんと収め、外に漏れないようにする力のことです。

たとえば──

- 血を血管の中にとどめ、外に漏れないようにする

- 汗や尿、唾液などの出す量を調整し、体液を守る

- 精をしっかり守り、無駄に漏れないようにする

- 臓器の位置を支えて、下がらないようにする

ということをしています。

もし氣が不足すると、この力が弱まり、出血しやすくなったり、尿が近くなったり、精が漏れたり、臓器が下がる(胃下垂・腎下垂など)といった不調があらわれます。

また、推動作用と固摂作用は、バランスを取りながら働いています。氣が血や水をめぐらせる一方で、その流れを必要以上に漏らさず、ちょうどよくコントロールしているのです。

5. 気化作用

気化 とは、氣の働きによってカラダの中で必要な変化が起こることをいいます。

たとえば──

- 飲食物は、氣の働きによって水穀の精微(栄養のエッセンス)に変わり、さらに氣や血へと生まれ変わる

- 逆に、いらないものは尿や便に変わってカラダの外に出される

ことも氣の働きです。つまり氣は、カラダの中で “つくる”と“出す”の両方を担う大切な力なのです。

もし氣が不足すると、代謝や排泄がうまくいかず、栄養が行き渡らなかったり、老廃物が溜まったりして、不調につながります。

■ 氣 の運動

中医学では、氣はただじっとしているものではなく、常に動きながら私たちのカラダを支えていると考えています。この氣の動きを 気機 といいます。

気機 の基本パターンは4つ。

- 上へあがる「昇」

- 下へおりる「降」

- 外へ出る「出」

- 内へ入る「入」

このように、上下と内外の2つの方向のバランスで成り立っています。もしこれらの動きが止まれば、私たちは命を維持できない、というほど大切な動きです。

● 代表的な臓腑の 氣 の動き

- 脾の氣 → 上に昇る力があり、飲食物から得た栄養(=水穀の精微)を上に運ぶ … 昇清

- 胃の氣 → 下に降ろす力があり、飲食物のかすを下へ送る … 降濁

- 肺の氣 → 4つの動きをすべて持つ特別な存在。息を吐くときは「出」、吸うときは「入」、宣発(外に広げる)ときは「昇」、粛降(下に収める)ときは「降」

● バランスが大切

昇と降、出と入がバランスよく釣り合っていることが、臓腑や経絡、全身の働きをスムーズにするカギです。

もし氣の動きが乱れると──

- 肺の氣が下がらない → 咳が出る( 肺気不降)

- 胃の氣が逆に上がる → 吐き気・嘔吐が起きる( 胃気上逆)

といった症状が出ます。このように、氣の流れがスムーズかどうかが、健康と不調を分けるポイントになります。

■ 氣 の種類

● 元気

生命エネルギーの源。腎に蓄えられた両親から受け継いだ先天の精から生まれ、飲食物を消化吸収する脾や胃の働きによってつくられる後天の精によって養われます。

命門から全身へめぐり、カラダのあらゆる器官を動かす原動力になります。

● 宗気

肺に集まる氣。肺が吸い込んだ空気(清気)と、脾胃がつくった栄養(水穀の精微)が合わさってつくられます。

呼吸や声、心拍や血のめぐりを助け、手足の動きや体温の調整にも関わっています。

● 営気

血管の中を血と一緒に流れる栄養の氣。水穀精微からつくられるもので、血を作り、全身に栄養を届けます。

目に見えないエネルギーというよりも、カラダの内側を養う栄養そのもののような働きをします。

● 衛気

血管の外をめぐり、皮膚や筋肉を温め、外からの悪い影響(外邪)からカラダを守る氣。いわば免疫力のような働きで、発汗のコントロールや体温調整も担っています。

カラダの外側を守る“バリアの力”のような存在です。