カラダを潤す水

■ 中医学の 水 って?

水とは、カラダの中にあるさまざまな水分のことを指します。中医学では「津液(しんえき)」とも呼ばれます。

たとえば──

- 臓腑や器官、組織の中にある体液

- 胃液・腸液・涙・唾液などの分泌液

これらすべてが、水に含まれます。水はカラダを潤し、気や血と力を合わせて、私たちの健康を支えてくれています。

■ 水 はどうやってつくられるの?

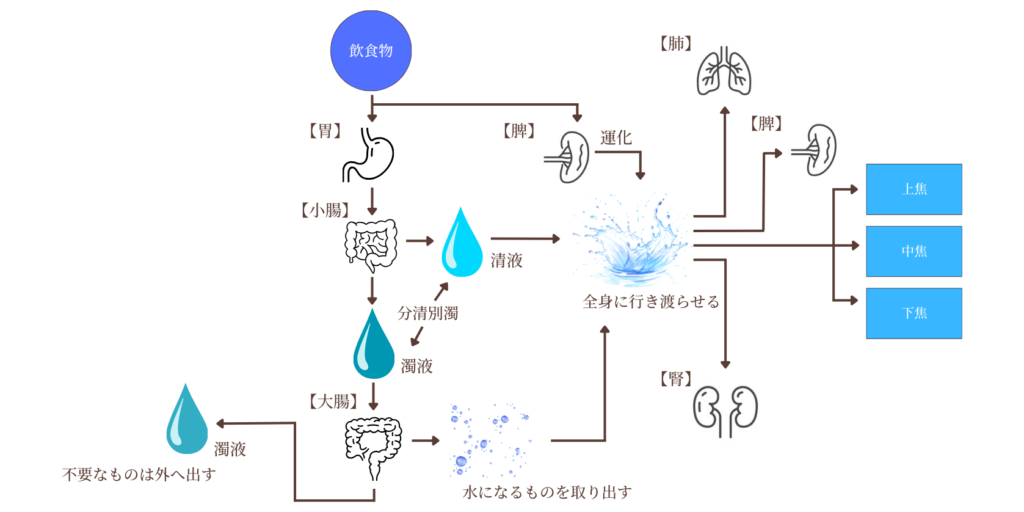

中医学では、水は、主に食べ物や飲み物から生まれると考えています。

まず胃が食べ物を受け入れてドロドロに消化(=腐熟)し、そこから脾の働きによって水穀の精微と呼ばれる栄養のエッセンスが取り出されます。この精微の一部が水分としてカラダに取り込まれ、潤いとなって働きます。

また、胃から小腸へ送られた内容物は、清(必要なもの)と 濁(不要なもの)に分けられ、清の中の水分は肺や脾へ、濁は大腸や膀胱へ送られて排泄されます。さらに、大腸では、残った内容物から水分が再吸収され、再びカラダの潤いとして使われます。

こうしてつくられた水分は、そのままでは働けません。肺や腎の働きによって全身にめぐり、必要な場所へと届けられます。

肺は、水分を上下や内外にめぐらせる宣発(外へ広げる)・粛降(下へおろす)という働きをもち、腎は、水分をカラダにとって必要かどうか見きわめて、再び潤いとして巡らせたり、いらないものは尿にして外に出したりする気化という力で、水分のバランスを整えています。

また、実際の臓器ではありませんが、三焦(さんしょう)という“水の通り道”も、水のめぐりをスムーズに保つ大切な役割を果たしていると中医学では考えています。

■ 水 の働き

水は、カラダを潤し、全身を滑らかに整えてくれる存在です。皮膚の表面に広がって肌や毛をしっとり保ち、ハリや弾力を与えてくれます。また、目・鼻・口などの器官を潤して、目の開け閉めをスムーズにしたり、鼻の通りを良くしたり、唇の乾燥を防いだりもします。

さらに、水はカラダの内側にも行き渡ります。臓腑や筋肉はもちろん、骨髄・脊髄・脳髄といった深い部分まで浸み込み、しっかりと潤すことで健やかさを保っているのです。

水が足りなくなると──、

- 肌の乾燥

- 髪のパサつき

- 目の乾き

- 唇のひび割れ

- 鼻や口の乾燥

- 筋肉のゆるみ

といった不調が現れやすくなります。

また、水が滞ると流れが悪くなり──

- まぶたのむくみ

- 手足や全身のむくみ

- 肥満体質の原因

などにつながることがあります。