万物を分ける5つのエレメント

昔の中国の人々は、自然をよく観察しながら「この世界のすべては、一定の法則に従って変化している」ことに気づきました。はじめは「陰」と「陽」という二つの視点で説明していましたが、やがてさらに発展して「五行」という新しい考え方が生まれました。

五行とは、「木・火・土・金・水」という5つの要素のこと。それぞれに特徴や性質があり、お互いに助け合ったり抑え合ったりしながら、この世界のバランスをつくっていると考えられています。

この考え方は、今でも自然や私たちのカラダを理解するためのヒントとして活かされているんですよ。

■ 五行における自然とカラダの関係

私たちのココロとカラダ、そして自然界のすべても「木・火・土・金・水」という5つのエレメントのどれかに結びついています。

たとえば「木」のエレメントは──

- カラダでは、肝・胆・目・腱や靱帯、筋膜などに関わる

- ココロでは、怒りとつながる

- 自然界では、春や風に対応する

このように五行は、自然とカラダ、そしてココロの状態を結びつけて考えるための枠組みなんですよ。

上の図のように、五行には、私たちのカラダと自然とのつながりが見て取れます。

横の列は同じ五行に属するグループを示し、縦の列ではそれぞれが生み出し合ったり、支え合ったり、時にはブレーキをかけ合ったりしているのです。

■ 五行の相互関係

五行の「木・火・土・金・水」は、それぞれがバラバラに存在しているのではなく、お互いに影響し合っています。

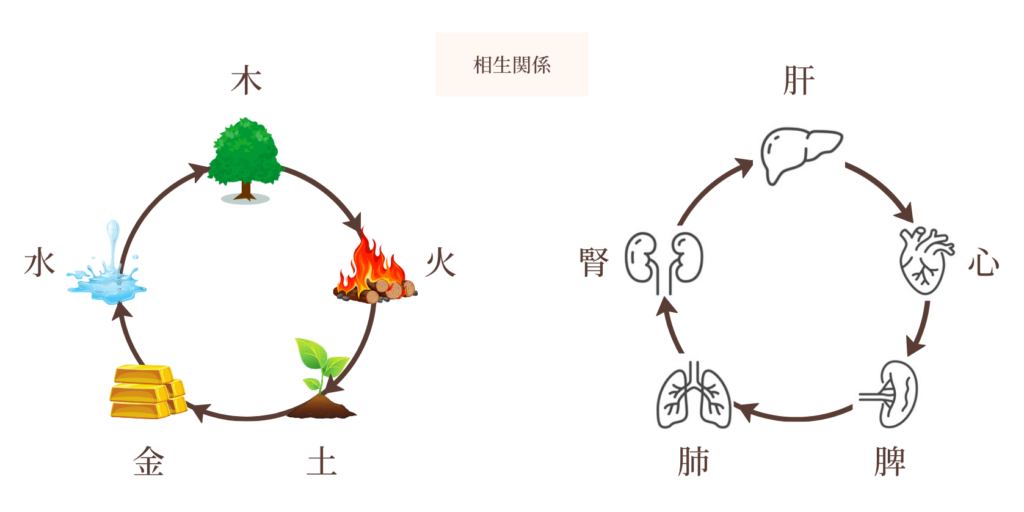

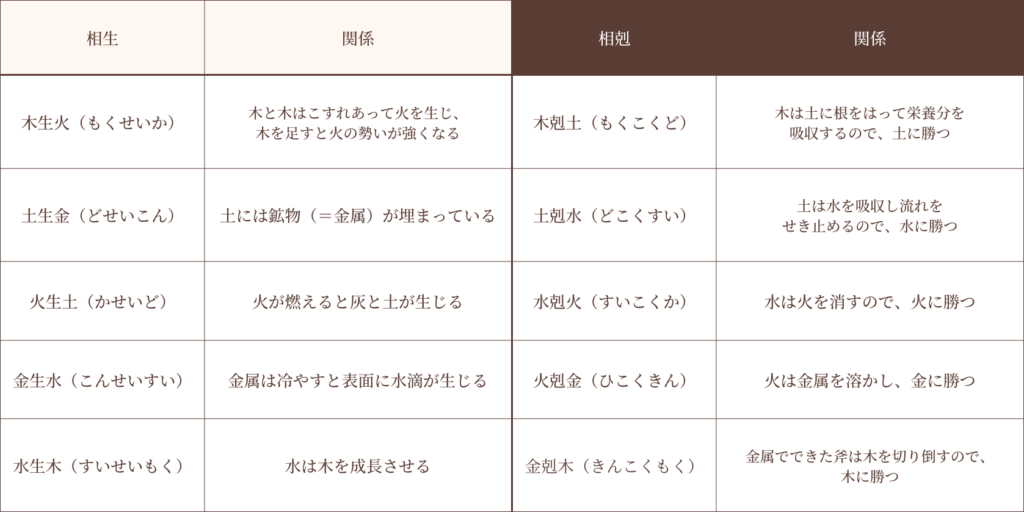

● 相生

相生とは、相手を生み出したり、育てたりするつながりのこと。

- 木は燃えて火を生む

- 火は燃え尽きて土になる

- 土からは金(鉱物)が生まれる

- 金は冷やされると水を生む

- 水は木を育てる

このように、五行はぐるぐると循環しながら、互いを生み出し合っているのです。

”生”という言葉には、育む、支える、促す、といった意味があります。

相生の関係は、母親と子どものようなつながりだと考えられています。たとえば「火」は「土」を生むので、「火」は「土」の母になります。火に属する心は、土に属する脾の母にあたるわけです。

母である心が子である脾を支えるように、心の働きが弱まると脾の働きも弱まりやすくなります。中医学では、心がうまく血をコントロールできなくなると、脾が氣と血をカラダの隅ずみに届けられなくなり、その結果バランスが崩れて、不調や病気につながると考えられています。

つまり相生は、母と子が支え合い、全体の調和を保つ関係なんですよ。

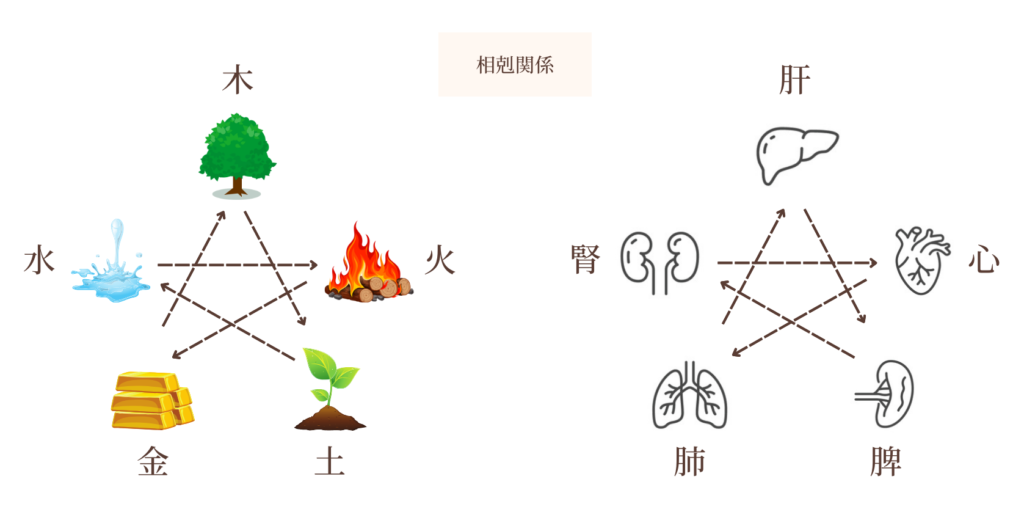

● 相剋

相剋とは、相手を抑えたり制御したりする関係のことです。

- 木は土に根を張り、土の力を制御する

- 土は水をせき止め、水の勢いを抑える

- 水は火を消す

- 火は金属を溶かす

- 金属(刃物)は木を切る

”剋”という言葉には、抑える・制御するという意味があります。たとえば、自然界では、木が土を抑える関係があります。私たちのカラダでいえば、木に属する肝が、土に属する脾をコントロールしている関係です。

母子の関係が育むなら、相剋はしつけるような関係。必要以上に暴走しないように、ブレーキをかけてくれているんですね。

● 相乗

相乗とは、本来ならちょうどよくブレーキをかけてくれるはずの関係が、度を越えてしまい、相手を抑え込みすぎる関係のことです。

- 木が土を押さえすぎて、作物が育たなくなる

- 水が火を消しすぎて、必要な温かさまで奪ってしまう

「相剋」が適度なブレーキなら、「相乗」はブレーキのかけすぎ。必要な力まで抑え込んでしまうので、バランスを壊す原因になります。

● 相侮

相侮とは、本来なら抑えられる側が、逆に相手を押し返してしまう関係のことです。

- 本来は水が火を消すはずなのに、火が強すぎて水を蒸発させてしまう

- 本来は木が土を制御するはずなのに、土が硬すぎて木の根をはね返してしまう

「相剋」が適度な抑制なら、「相侮」は逆転した抑制。力の関係がひっくり返ってしまうため、不調や病気を引き起こす原因になります。